「イギリス人は、軍服のセンスだけは抜群だった」 / マリー・クワント回顧録

August 12,2017

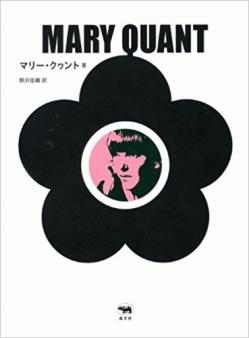

今年の初めの本ブログで、マリー・クワントの本に触れながら、内容については次回に、と宣言したまま半年も経ってしまいました。どんなに時間が経ってもお約束は守るべく、今日は、マリー・クワント著『マリー・クワント』(野沢佳織・訳、晶文社)をご紹介します。 本文だけで360頁近くある大著ですが、ユーモアあふれる文体、スピーディーでハチャメチャなマリーの野心と行動、そしてロックな熱気を帯びる60年代スウィンギン・ロンドンのカルチュアシーン、社交シーンが鮮やかに描かれています。映画を観ているように情景が思い浮かびます。この本は1960年代のロンドンで、ミニスカートをデザインし、世界に普及させるビジネスに成功した一人のファッションデザイナーの回顧録でもありますが、音楽やアートなどすべてにおいて革命が起きた当時のロンドンの雰囲気をなまなましく活写する文化史的な記録としても発見の多い貴重な一冊です。当時のロンドンを彩った固有名詞もばんばん出てきますし、イギリスのファッション業界がどのような仕組みになっていたのかも赤裸々にされます。多様な関心に応える本です。

本文だけで360頁近くある大著ですが、ユーモアあふれる文体、スピーディーでハチャメチャなマリーの野心と行動、そしてロックな熱気を帯びる60年代スウィンギン・ロンドンのカルチュアシーン、社交シーンが鮮やかに描かれています。映画を観ているように情景が思い浮かびます。この本は1960年代のロンドンで、ミニスカートをデザインし、世界に普及させるビジネスに成功した一人のファッションデザイナーの回顧録でもありますが、音楽やアートなどすべてにおいて革命が起きた当時のロンドンの雰囲気をなまなましく活写する文化史的な記録としても発見の多い貴重な一冊です。当時のロンドンを彩った固有名詞もばんばん出てきますし、イギリスのファッション業界がどのような仕組みになっていたのかも赤裸々にされます。多様な関心に応える本です。

随所にきらきらした文章があるのですが、なかでも強く印象に残っているのは、やはりマリーの観察力というか、ものの見方を示す文です。ちょっと斜めから、くすくすっという笑いを入れてコメントするのです。そのお茶目な意地悪コメントがたまりません。たとえば、

「あれほど多くのイギリス人女性が英国海軍婦人部隊(WRENS)に入ったのも、うなずける。WRENSの軍服はとてもおしゃれだった。イギリス人は、軍服のセンスだけは抜群だったのだ」

ほかの服装のセンスがいかにダサかったか、この短い一文ですべてを物語ります。

スウィンギン・ロンドンのワイルドな社交シーンの描写にも思わず吹き出します。

「その夜のお客はバッキンガム宮殿で働くおおかたの職員とその友人たちで、身につけている舞踏会用の服とティアラのほとんどは、宮殿に保管されているものだったそうだ」

だ、大丈夫だったのでしょうか、この職員たち......笑。なんとおおらかな時代だったのでしょう。

そんなこんなの狂騒を描くなかにも、マリーの芯にある強い意志や未来を見通す想像力の確かさを伺い知ることができる文が光ります。

「『新しい』ものを『品がない』と言う人は、変化を恐れていることが多い。当時、わたしがデザインをとおして示していたのは、この先ファッションは大量生産されるということ、手間をかけて手縫いする高級婦人服に明るい未来はないということだった。あのときすでに、わたしは大量生産を想定し、若い庶民のために服をデザインしていた」

「既存のルールを壊すと、力が湧いてくる」

成功を収める人は常に、既存のルールを疑い、壊すことから始めていますね。必ず出てくるバッシングをものともせず、壊して新しいものを作ることを快感とするポジティブなエネルギーにあふれているのが共通点だと思います。

さらに、さまざまな事象の裏にあるリアルな事情が暴かれるのがスリリング。たとえば、60年代に脚光を浴びた写真家たちについて。

「60年代のファッションフォトグラファーの多くは、兵役中に仕事を覚えた。軍隊には最新の写真撮影機材がそろっていて、彼らは訓練中、それらを使いこなすことを学んだ。」

兵役が、カルチュアシーンで大活躍するこのような副産物を生んだとは、誰が想像したでしょうか。

1972年に来日したときのエピソードも興味深い。

「出席したファッションジャーナリストは全員男性で、みな同じような黒のモヘアのスーツを着ていた。そして一様に、ジッパーつきの黒いブリーフケースからカメラを取り出すと、カシャカシャとしきりにシャッターを押した。質問は一度にひとりと決まっていて、最初の質問はこうだった。『年間の総売上と粗利益はどのくらいですか?』 はぁ? 『わかりません』 そう答えると、相手は戸惑ったようだった。それ以上の質問はなく、記者会見はすぐに終わった」

笑。いかにも情景が思い浮かびます。ファッションジャーナリストというより新聞社の記者さんではないかと思われるのですが、とりあえず数字を聞いて記事にするのが正攻法だったのでしょうか。

日本については、着物や芸者、日本食についてのユニークな見方も披露されます。「魚の目」や「なまこ」が供された時、隣の「ひな」(息子さんのオーランド)の口の中にさっと入れたエピソードなど。オーランドがなまこ好きになっていてくれることを祈りたい。

そして最後は2012年(執筆当時)の女性の状況や、SNSやバーチャル世界が現実を凌ぐ未来における私たちの姿を予兆して締めくくられます。

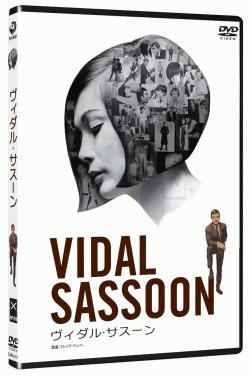

新しいデザインをどのように生むのか、ファッションビジネスのシステムをどうやって変えていくのか。そしてビジネスを好循環させるために社会とどのように対峙、ないしコミュニケーションをとっていくべきなのか。ヴァーチャル世界がより広がっていく未来にどう対処すべきなのか。多くのヒントに満ちた活気ある一冊、夏の休暇のお供にいかがでしょう。 読み終わったら、60年代の熱気を脳内に保ったまま、ヴィダル・サスーンのドキュメンタリーDVDも併せてご覧になることをお勧めします。ウォッシュ&ゴー(洗って、乾かして、セットせずそのまま出かけられる)のファイブ・ポイント・カットにより女性の行動を大胆にさせ、さらに美容業界にも革命を起こしたサスーンの仕事や人生が、これもユースクエイクまっ盛りの60年代を舞台にして、描かれます。

読み終わったら、60年代の熱気を脳内に保ったまま、ヴィダル・サスーンのドキュメンタリーDVDも併せてご覧になることをお勧めします。ウォッシュ&ゴー(洗って、乾かして、セットせずそのまま出かけられる)のファイブ・ポイント・カットにより女性の行動を大胆にさせ、さらに美容業界にも革命を起こしたサスーンの仕事や人生が、これもユースクエイクまっ盛りの60年代を舞台にして、描かれます。 クワントのミニスカートはやはり、サスーンのヘアカットで完成しますね。永遠の60年代スタイルは、時代の渦に巻き込まれながら時代の激動と真正面から向き合って生きた、情熱ある人間の不屈の行動から生まれたのだという印象を持ちました。「永遠」っていうのは目指して手に入るようなものではなく、一瞬一瞬の真剣な奮闘の結果としてもたらされるご褒美なんですね。

クワントのミニスカートはやはり、サスーンのヘアカットで完成しますね。永遠の60年代スタイルは、時代の渦に巻き込まれながら時代の激動と真正面から向き合って生きた、情熱ある人間の不屈の行動から生まれたのだという印象を持ちました。「永遠」っていうのは目指して手に入るようなものではなく、一瞬一瞬の真剣な奮闘の結果としてもたらされるご褒美なんですね。

さて、2年間にわたり連載させていただきましたが、今回が最終回となりました。みなさまからのコメントや感想が励みになり、更新後のご意見が楽しみでした。心より感謝申し上げます。連載終了後も本欄はしばらくの間、アップされております。今後ともフェアファクスをどうぞよろしくお願い申し上げます。

またどこかでお会いしましょう!

完